KTX-산천, KTX-이음, KTX-청룡은 고속철도 차량 국산화 작업 31년의 눈부신 성과다. 무엇이 얼마나 진화했을까.

꿈의 속도, 시속 300킬로미터

‘육상 교통의 혁명’이라 불린 KTX가 첫 운행을 시작한 지 어느덧 21년이 되었다. 서울-부산 2시간 40분. 당시 제일 빠른 새마을호보다 1시간 30분 단축한 KTX는 대한민국을 반나절 생활권으로 만들었다. 한국 철도 126년 역사상 가장 큰 혁신이었다. 이후 14년 만에 국내 기술로 만든 KTX-산천이 첫선을 보였고 KTX-이음, KTX-청룡이 차례로 등장했다. 2004년 4월 1일, 한국 땅을 달린 KTX는 프랑스 알스톰사의 떼제베(TGV) 차종이었다. 일부 차량은 프랑스로부터 기술 이전을 받아 국내에서 제작했다. 프랑스의 도움으로 고속철도 시대를 열었지만, 지속 가능한 철도 강국으로 나아가기 위해서는 국내 기술로 만든 고속철도가 필요했다. KTX 개통 이전부터 있었던 이 논의는 1996년 ‘시속 350킬로미터급 한국형 고속 차량 HSR-350X(G7) 개발 프로젝트’로 이어졌고, 착수 6년 만에 시험 차량 HSR-350X(G7)의 첫 주행에 성공한다. 이를 기반으로 2010년 KTX-산천이 탄생했다. 차체, 대차, 견인 전동기 등 핵심 부품의 국산화율이 80퍼센트에 달했다. 이로써 한국은 세계에서 네 번째로 자체 고속철도 기술을 확보한 나라가 되었다. KTX-산천의 ‘산천’은 토종 물고기인 산천어에서 따왔다. 초창기에는 KTX-II로 불리다 공모전을 통해 ‘KTX-산천’으로 명명했다. 현재 110000호대, 140000호대(원강)로 나뉘어 다양한 노선에서 운행 중이다.

KTX-이음의 등장과 KTX-청룡의 비상

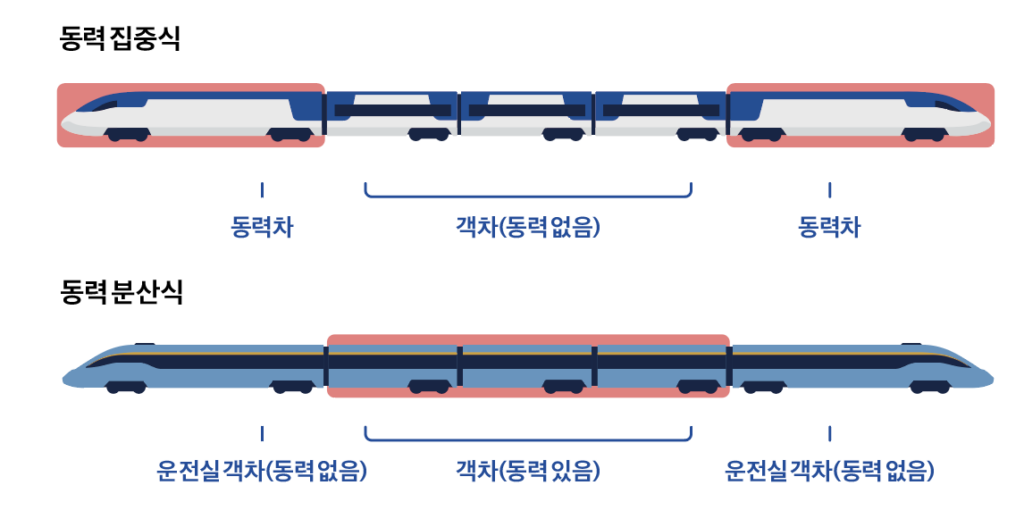

KTX-산천 이후 등장한 KTX-이음은 처음으로 동력 분산식이 적용됐다. KTX와 KTX-산천, KTX-산천(원강)에서 채택한 동력 집중식은 시속 300킬로미터를 초과하는 고속 영역에서 점착력 한계, 궤도 유지·보수 비용 증가, 수송 용량 증대 등의 문제를 안고 있었다. 그에 반해 동력 분산식은 객실 바닥에 플로팅 플로어(바닥 패널이 바닥에서 떠 있는 형태) 기술을 적용해 소음과 진동이 적고 승차감이 좋은 장점이 있다.

2007년, 동력 분산식 고속 차량 국산화에 착수했고 2012년 최고 시속 430킬로미터급 차세대 한국형 고속 시험 차량 HEMU-430X를 개발했다. 이 기술을 바탕으로 2020년 KTX-이음이 탄생했다. KTX-이음은 설계부터 제작까지 순수 국내 기술로 완성한 준고속열차로, 기존 선로에서도 운행이 가능해 활용도가 높다. 순우리말인 ‘이음’은 지역과 지역, 사람과 사람을 이어 준다는 의미를 갖는다. 2024년 5월, KTX-이음보다 성능이 향상된 시속 320킬로미터급 동력 분산식 고속 차량 KTX-청룡이 운행을 시작했다. 청룡의 해를 맞아 힘차게 도약하고 국민에게 희망을 전한다는 의미를 담았다.

운행 초기 46편성에 불과했던 KTX는 현재 KTX-산천, KTX-산천(원강), KTX-이음, KTX-청룡을 포함해 총 105편성으로 늘어났다. 이제 대한민국은 시속 400킬로미터 이상의 HEMU-430X 상용화를 앞두고 있다. 2033년에 도래하는 초기 KTX의 내구 연한에 대비해 차세대 고속열차도 개발 중이다.

동력 집중식과 동력 분산식, 뭐가 다를까?

열차의 동력 방식은 동력 집중식과 동력 분산식으로 나뉜다. KTX와 KTX-산천, KTX-산천(원강)은 동력 집중식 열차다. 열차의 맨 앞과 맨 뒤에 붙은 동력차에 추진 시스템과 집전 시스템이 집중되어 있어서 차량의 유지·보수가 편리하고 객차에서 느끼는 소음과 진동이 적다. KTX-이음과 KTX-청룡은 동력 분산식을 적용했다. 차량 하단에 동력 장치가 분산 배치되어 있어 가감속 능력이 뛰어나다. 덕분에 역 간 거리가 짧은 국내 철도 환경에 적합하다. 동력차가 없기 때문에 모든 차량에 승객을 많이 태울 수 있는 장점도 있다. 객차 아래 동력 장치가 있어 소음이나 진동에 취약할 것 같지만, 객실 바닥에 플로팅 플로어(바닥 패널이 바닥에서 떠 있는 형태) 기술을 적용해 승차감을 개선했다.