최근 극장가를 장식한 다수의 영화는 옛날에 상영했던 재개봉 영화다. 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까?

요즘 영화관을 찾는 중장년층은 다소 혼란스러울지 모르겠다. 1999년 작 <쉬리>가 보이는가 하면, <양들의 침묵> <존 윅> <위플래쉬> <스윙걸즈> <미드나잇 인 파리> 등 장르는 물론이고 개봉 연도도 제각각인 영화들이 종횡무진 포진해 있다. 작품들의 면면을 보면 지금이 2025년인지 2010년대인지, 혹은 1990년대인지 가늠하기 어려울 지경이다. 그렇다고 추억에 젖은 올드 팬만 옛 영화를 찾느냐? 그것도 아니다. 젊은 관객들이 과거의 영화를 ‘디깅’해 신작처럼 즐기는 광경이 자연스러워지고 있다. 바야흐로 재개봉 영화 전성시대다.

재개봉 영화, 돈이 된다

2015년에 2005년 작 <이터널 선샤인>이 재개봉해 32만 관객, 매출액 26억 원으로 흥행에 성공하면서 붐이 일었다. 그때만 해도 재개봉 영화는 올드 팬을 대상으로 한 이벤트성 혹은 비수기 틈새시장 정도로 여겼다. 그러다 코로나19가 터졌고, 극장은 장기 불황에 휩싸였다. 지금 재개봉 영화가 극장가를 장식하는 이유는 단순하다. 신작 영화 리스트는 빈약하고, 그것을 보완할 재개봉 영화는 돈이 되니까. 재개봉 영화는 수입 가격이 낮은 데다 마케팅 비용도 적게 들어 손익분기점이 1만 명 안팎에 불과하다. 조금만 터져도 큰 수익을 올릴 수 있다. 영화진흥위원회에 따르면 작년에 극장 재개봉 영화가 무려 228편, 관객 수는 250만 명이었다. 매출액도 245억 원으로 쏠쏠했다. 이는 재개봉작 집계를 시작한 2013년 이후 최대치다.

심지어 최초 개봉보다 재개봉이 더 잘되기도 한다. 작년 재개봉 흥행 1위는 일본 로맨스 영화 <남은 인생 10년>인데, <범죄도시 4>로 경쟁작이 적었던 4월에 재개봉하며 매출액이 이전보다 2.9배 이상 늘어났다. 흥행 2위를 차지한 <비긴 어게인>은 또 어떻고. 2014년 8월 최초 개봉 이후 2020년과 2023년을 거쳐, 2024년 9월에 10주년 기념이란 명목으로 다시 극장에 걸렸다. 그럼에도 23만 관객을 동원, 알짜배기 흥행을 맛봤다. 이런 흥행 공식은 올해도 이어지고 있다. “오겡끼데스까”로 유명한 <러브레터>는 지난 1월 무려 아홉 번째 재개봉했다. 이쯤 되면 볼 사람은 다 봤을 것 같은데, 재개봉 한 달 만에 10만 넘는 관객을 극장으로 끌어모았다.

관객이 들고 돈이 되는 만큼 멀티플렉스 영화관들은 재개봉을 아예 시스템화하고 있다. 롯데시네마는 관객들이 놓친 명작을 다시 극장에서 볼 수 있게 한다는 취지의 ‘보석 발굴 프로젝트’를 운영한다. 3월엔 1991년 작 <양들의 침묵>과 2015년 작 <존 윅>을 이 프로젝트의 일환으로 공개했다. CGV 또한 지난해 11월부터 매달 한 편의 작품을 선정해 약 2~3주간 전국 극장에서 상영하는 정기 재개봉 프로젝트 ‘명작을 어필하다, CGV 월간 재개봉 어바웃 필름’을 운영 중이다.

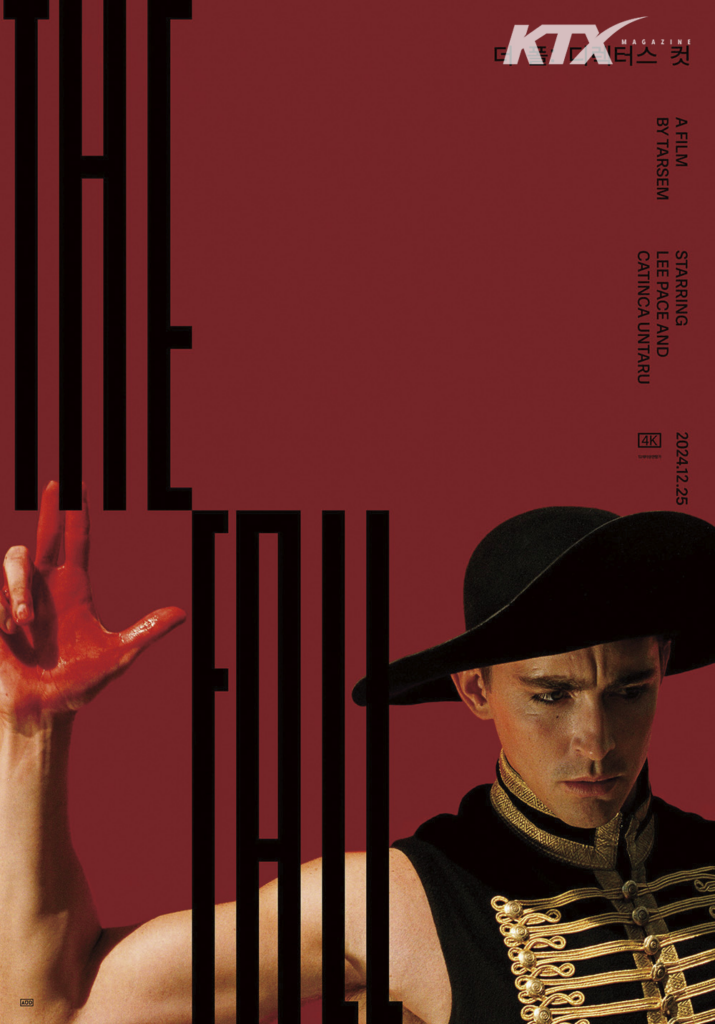

2 압도적 영상미를 보여 주는 <더 폴: 디렉터스 컷>.

3 주연배우 변우석이 뜨면서 1년 만에 재개봉한 <소울메이트>.

4 돌아온 전설의 스릴러 <양들의 침묵>.

재개봉 영화, 어떤 작품이 걸리나

재개봉작이 극장가의 한 축을 담당하게 되면서 선정 기준이 중요해졌다. 가장 손쉽고도 안전한 방식은 언제 꺼내 들어도 꾸준히 관객을 모으는 클래식 팬덤의 영화를 선정하는 것. 검증된 히트작 중에서도 꾸준한 사랑을 받는 작품이어야 하기에 대체로 남녀노소 불문하고 타깃층이 넓은 멜로 영화나 음악 영화 장르에 집중되어 있다. <러브레터> <노트북> <라라랜드>처럼 여러 차례 재개봉한 스테디 작품이나, 지난 3월에 선보인 <위플래쉬> <스윙걸즈> 같은 영화가 이에 해당한다. 특히 음악 영화는 고품질 사운드로 즐겨야 제맛이기에 영화관에서 관람해야 할 이유가 충분한 데다, 돌비관 등 특수 상영관에서 관람하기를 원하는 팬층이 많은 것도 장점으로 꼽힌다.

그리고 적절한 시기 또는 이슈에 맞춘 타이밍을 노리는 것. 앞서 언급한 <러브레터>는 ‘기존 팬덤+일본 현지 개봉 30주년+나카야마 미호의 갑작스러운 타계’라는 이슈가 맞물리며 아홉 번의 재개봉 중 가장 큰 흥행 성적을 낸 경우다. 작년에 재개봉 한국 영화 흥행 1위를 차지한 <소울메이트>는 드라마 <선재 업고 튀어>로 신드롬급 인기를 얻은 변우석의 스크린 데뷔작이란 이점으로, 개봉 1년 만에 재개봉했음에도 흥행했다. 한강 작가의 소설을 원작으로 한 <채식주의자>와 <흉터>는 OTT나 IPTV에서도 다시 보기 어려웠지만 작가의 노벨 문학상 수상 소식과 함께 관심을 받으며 재개봉하는 기염을 토했다. 신작만큼이나 재개봉작도 시의성이 중요해진 것이다.

관객층 넓히는 재개봉 영화 전략

OTT로도 즐길 수 있는 영화를 보러 극장에 가게 하려면 눈길을 끌 요소를 강조해야 한다. 선명한 화질과 좋은 음질을 선보이는 리마스터링 버전이나 무삭제판으로 극장에서만 볼 수 있다는 것을 강조하는 것은 기본. 현대적 감각으로 포스터를 새로 만들거나 아쉬웠던 오역이나 의역 등 번역을 손보기도 한다. 시그너처 필름 마크나 오리지널 티켓 등 미끼 상품으로 덕질에 익숙한 MZ세대의 나심비(나의 심리+가성비)를 공략하는 마케팅도 적극 활용한다. 동명 원작 소설을 소셜 미디어에 띄우고 컬래버레이션 음원을 발매하는 등 병행 홍보로 역주행 신화를 쓴 <남은 인생 10년>처럼 향후 재개봉 영화들도 한 끗 차이로 승부를 볼 수 있는 남다른 마케팅에 열을 올릴 것으로 보인다.

유튜브 쇼츠와 인터넷 밈 등으로 주목받은 영화를 재소환하거나 MZ세대의 디깅 문화에 맞춰 재발굴하고 타깃에 맞춰 홍보하는 것도 요즘 재개봉 공식. “꼭 그렇게 다 가져가야만 속이 후련했냐!”라는 대사가 나오는 장면이 오랫동안 밈으로 인기를 끌면서 18년 만에 재개봉한 <해바라기>나, 최근 관객 17만 명을 넘기며 장기 흥행 중인 <더 폴: 디렉터스 컷>을 예로 들 수 있다. 특히 <더 폴: 디렉터스 컷>은 압도적인 영상미가 소수 관객들에 의해 입소문으로 전해져 오다 잭팟을 터뜨린 케이스다. 급기야 개봉 십수 년 만에 타셈 싱 감독이 내한해 GV(Guest Visit) 행사로 신규 관객을 만났는데, 단독 개봉한 CGV 통계에 따르면 관객의 70퍼센트가 2030세대다. CG 없이 담아낸 전 세계 24개국의 독특한 풍경이 레트로에 민감한 MZ세대의 호기심을 자극한 것으로 보인다. 기존 관객은 아는 맛으로 즐기고, 신규 관객은 처음 접하는 색다른 맛으로 즐기는 투트랙 방식. 재개봉 영화의 존재감이 한동안 지속될 것으로 보이는 이유다.