세계문화유산의 도시, 경북 안동을 걷는다. 조선시대 조리서 ‘수운잡방’의 음식은 오늘의 식탁으로 이어지고, 한 시대를 이끈 큰 어른의 가르침은 우리 삶에 이정표가 된다.

안동이 사랑한 풍경

안동의 자연은 고요하다. 소리를 내지 않고도 계절을 바꾸고, 사람의 마음을 오래 머무르게 한다.

시간도 쉬어 가는 낙강물길공원

숲을 만드는 데는 수십, 수백 년이 걸리지만, 숲을 잃는 건 단 하루면 충분하다. 지난 3월, 안동의 일곱 면(面)이 화마에 휩싸였고, 나무와 사람의 삶터가 잿더미가 되었다. 그럼에도 남겨진 숲은 초록을 품고, 꽃은 해사하게 피어난다.

선비의 도시 안동에서 가장 인기 있는 키워드는 의외로 ‘공원’이다. 안동수력발전소 왼편, 낙동강 줄기를 따라 이어지는 낙강물길공원. 예부터 영남 사람들은 낙동강을 낙강(落江)이라고 불렀다. 공원은 도심 한가운데서도 자연을 느낄 수 있는 곳. 발을 들이는 순간 걸음이 느려지고 마음도 숨을 고른다. 나무와 바람이 눈을 맞추는 시간이 찾아온다.

규모가 2만 6000제곱미터에 이르는 낙강물길공원은 2000년 안동댐 인근에 조성한 폭포공원을 재단장해 2017년 새롭게 문을 열었다. 메타세쿼이아와 전나무, 연못이 어우러진 호젓한 풍경은 ‘비밀의 숲’이란 별칭을 안겨 주었다. 연둣빛 공원 한가운데 분수가 물을 뿜어내면 머리가 맑아지고, 마음은 차분해진다. 연못을 따라 난 오솔길을 걷고, 벤치에 앉아 숨을 고르기만 해도 삶이 조금은 부드러워진다. 넓은 잔디광장에서 뛰노는 아이들의 웃음소리와 나뭇잎 사이를 지나는 바람의 속삭임이 나란히 들린다. 늦은 오후, 부드러운 햇빛이 땅으로 내려앉으면 메타세쿼이아 나뭇잎 사이로 스민 빛이 호수에 닿아 반짝인다. 가장 사랑받는 포토 존은 메타세쿼이아 숲 사이에 놓인 징검다리. 어쩐지 이 길을 걷다 보면 기분 좋은 일이 생길 것만 같다.

달빛이 물을 건너다, 월영교

낙강물길공원의 덱을 따라 낙동강을 끼고 1.4킬로미터쯤 걸어가면 강물 위로 곡선을 그리는 나무 다리가 모습을 드러낸다. 안동 시민은 물론 여행자들도 사랑하는 다리. 2003년 개통한 길이 387미터, 너비 3.6미터의 목조 교량 월영교(月映橋)다.

‘달빛이 물에 비친다’는 뜻을 지닌 월영교는 상아동의 안동물문화관과 성곡동의 안동민속촌을 잇는다. 다리 중앙에는 팔각정 형태의 정자 월영정(月映亭)이 있다. 월영교는 전체적으로 미투리 모양을 형상화했는데, 여기엔 ‘원이 엄마의 편지’ 이야기가 전해진다. 1998년 안동 정상동에서 고성 이씨 이응태의 묘가 발굴되었다. 무덤 속에는 세상을 먼저 떠난 남편을 향한 아내의 마음이 담긴 한글 편지 한 통이 들어 있었다. 남편의 쾌유를 바라는 마음으로 자신의 머리카락과 삼으로 짠 미투리 한 켤레도 함께였다. ‘원이 아버지에게···’로 시작되는 편지와 유품은 400년의 시간을 건너 지금 우리의 마음을 울린다.

월영교는 한낮의 햇살 아래에서도 아름답지만, 달빛과 조명이 드리우는 밤에 진짜 얼굴을 드러낸다. 매년 4~6월과 10월엔 하루 네 차례, 7~9월에는 다섯 차례 물길 위로 분수가 물을 뿜어낸다. 벚꽃이 환하게 핀 4월의 어느 날 저녁, 월영교에 서니 발아래로 잔잔한 물결이 스치고, 저 멀리 안동댐이 실루엣처럼 떠오른다.

다리를 건너 민속촌 방향으로 조금 더 걸으면 초승달을 닮은 문보트와 황포돛배가 정박한 선착장이 나온다. 밤이 내려앉은 강 위, 색색의 조명을 켠 보트들은 마치 초승달이 물 위에 내려앉은 듯하다. 월영교에서 법흥교까지 이어지는 2.08킬로미터의 호반나들이길은 2013년 완공된 산책로다. 걷다 보면 전망대 여덟 개와 정자 두 채를 만난다. 3월부터 10월까지는 해가 진 뒤 자정까지 가로등이 환하게 불을 밝힌다.

안동을 만든 손의 기억

선비의 밥상에, 햇살 담은 안동포에, 술 익는 풍경 속에 안동의 시간이 흐른다.

식전주인 삼해주도 곁들인다.

미식에 빠진 선비, 수운잡방

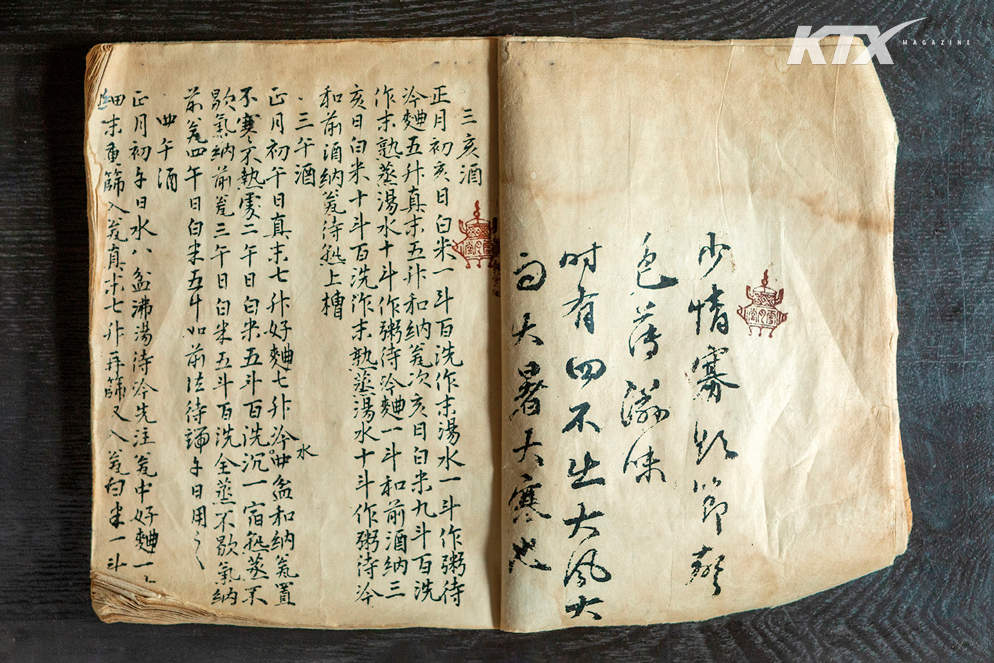

남자가 부엌에 다가서는 것조차 금기시하던 조선 시대, 음식에 대한 열정을 글로 남긴 선비가 있었다. 광산 김씨 탁청정 김유(金綏)와 그의 손자 계암 김령(金坽). 두 선비는 음식과 술을 연구하고 이를 기록해 후대에 남겼다. 그 결과물이 바로 <수운잡방(需雲雜方)>이다. 음식 조리서의 제목은 유교 경전 <역경>의 구절에서 따온 것으로, “구름이 하늘로 오르는 것이 수이니, 군자가 이로써 마시고 먹으며 잔치를 벌여 즐긴다(雲上于天需君子以飮食宴樂)”라는 뜻을 담고 있다. 즐겁게 먹을 음식을 만드는 여러 가지 방법이라는 의미다.

1540년경 쓰인 <수운잡방>에는 총 121가지 조리법이 수록되어 있다. 술부터 국수, 장, 김치, 식초, 과자에 이르기까지 선비의 부엌은 생각보다 훨씬 다채롭고 섬세하다. 특히 술에 관한 기록은 59개에 달한다. 삼해주, 삼오주, 사오주, 벽향주, 만전향주 등 이름도 생소한 전통주와 음식의 조합은 상상만으로도 군침이 돈다. 이 오래된 조리법은 안동 와룡면 오천리 군자마을의 계암종택 설월당에서 지금도 이어지고 있다. 이 댁의 후손들은 <수운잡방>에 기록된 조리법을 되살리고, 그 맛을 사람들과 나누며 전통 반가 음식의 가치를 알리고 있다. 카카오페이지에 연재된 웹툰 <안동 선비의 레시피>와 KBS 드라마 스페셜 <수운잡방>은 그러한 정신의 현대적 변주다.

안동 군자마을은 시내에서 약 30분 걸리는 곳에 위치한다. 마을에 들어서자 술이 익어 가는 커다른 옹기에 시선이 머문다. 광산 김씨 설월당 종가 15대 종부 김도은 씨는 이곳에서 <수운잡방>의 음식을 정성스레 차려 낸다. <수운잡방>의 대표 요리 삼색어아탕은 은어, 새우, 묵 세 가지 재료로 만든다. 참기름을 발라 며칠을 말린 뒤 굽고 식히기를 반복한 가지 모점이, 생선을 발효한 어식회, 선비를 상징하는 문어에 더해 어란, 육회, 김치가 차려진 구첩반상이다. 여기에 삼해주가 식전주로 오른다. 음식에는 고춧가루와 생마늘이 들어가지 않는다. 대신 정향, 회향 등 향신료가 맛을 조율한다.

“자극적인 맛에 익숙한 분들에겐 좀 낯설 수 있어요. 하지만 한 입, 두 입 천천히 음미하다 보면 재료 본연의 깊은 맛이 납니다. 또 하나, <수운잡방>의 진짜 매력은 음식과 술의 조화에 있어요. 음식과 어울리는 술 한잔은 식탁을 한층 풍요롭게 만들어 줍니다.”

김도은 씨가 운영하는 수운잡방 전통음식체험관에 가면 500년 전 <수운잡방>에 나오는 구첩반상을 만날 수 있다. <수운잡방>은 그렇게 오래전 선비의 밥상과 오늘의 식탁을 잇고 있다.

햇살 머금은 안동포와 대마차

안동의 손맛을 이야기할 때 안동포를 빼놓을 수 없다. 안동포는 안동에서 생산한 최고급 삼베를 이르는 말. 대마의 줄기를 찌고 말려 겉껍질을 벗긴 후 가장 부드러운 속껍질만 사용한다. 속껍질을 일일이 째고 훑어 실을 만든 후 베를 짜는 지난한 과정을 거쳐 완성된 안동포는 올이 가늘고 햇살을 머금은 듯 연한 노란빛을 띤다. 오랜 시간과 장인의 손길이 더해진 만큼 안동포는 한 필에 수백만 원을 호가한다. 지난해 12월, 안동 시내에 문을 연 지관서가는 안동포의 아름다움을 새롭게 느낄 수 있는 곳이다.

웅부공원 인근에 들어선 지관서가는 책과 차를 곁에 두고 사유하기 좋은 북 카페. 은은한 조명과 한옥 구조를 현대적으로 변형한 공간 디자인이 멋스럽다. 습기와 빛을 부드럽게 머금은 안동포는 1층과 2층의 벽 일부를 감싸며 공간에 온기를 불어넣는다. 무형유산 기능보유자가 짠 안동포 13필이 지관서가 곳곳에 사용됐다. 카페에 비치된 400여 권의 책은 ‘한국 정신문화의 수도’ 안동을 주제로 엄선했다. 조용한 오후, 봄 햇살이 어른어른 비치는 안동포에 등을 기댄 채 책장을 넘기는 기분이 이채롭다.

햄프시드라 불리는 대마 씨앗은 차로 마시면 향기가 좋다. 한옥 카페 사휴원에선 대마차를 곁들인 다과를 즐길 수 있다. 직접 볶아 우려낸 대마차와 향긋한 목련차, 안동 생강청에 더해 양갱, 망개떡, 대마 요거트도 맛볼 수 있다. 음식 솜씨 좋은 어머니와 감각 있는 아들이 꾸려 가는 이 공간에서는 조선 선비의 건강법도 배울 수 있다.

내일을 위한 오늘의 진맥소주

안동 북쪽 끄트머리, 봉화군 경계와 맞닿은 맹개마을은 들어가는 길부터 범상치 않다. 장마철이면 강물이 불어나 길이 사라지기 마련. 그럴 땐 보트를 타야 한다. 맹개마을을 찾은 날은 다행히도 화창한 봄날. 연둣빛 밀싹이 바람에 일렁이고, 볕 좋은 언덕 아래에서 진맥소주를 빚는 박성호 대표가 방문객을 맞아 주었다.

박 대표가 맹개마을에 터를 잡은 지는 올해로 18년. 서울에서 직장생활을 하다 새로운 삶을 찾아 전국을 떠돌았다. 그의 발길은 안동에 닿았고, 우연히 지금의 땅을 발견했다. 박 대표는 9만 9000여 제곱미터의 너른 땅에 밀 농사를 짓기 시작했다. “처음엔 원곡을 팔기도 했고, 직접 빵을 만들어 판매하기도 했어요. 그러다 어느 날, 밀로 술을 빚어 보면 어떨까 하는 생각이 떠올랐습니다.”

소주와 증류주를 공부하고, 안동의 소주 명인들에게 조언도 구했다. 치열했던 몇 년의 시간은 그가 출판한 <안동소주: 칠백 년 음식 유산>에 담겼고, 드디어 2019년 진맥소주가 탄생했다. ‘진맥(眞麥)’은 밀을 뜻하는 한자어로, <수운잡방>에서 그 유래를 찾을 수 있다. 진맥소주를 빚는 과정은 밀을 기르는 일에서 시작된다. 박 대표가 직접 농사지은 유기농 밀을 선별해 찌고, 누룩을 만들어 밀술을 담근 후 상압 증류기에 넣어 증류한다. 이렇게 얻은 80도 이상의 원액은 자연 토굴로 옮겨져 맹개의 바람과 햇살을 받으며 최소 1년 동안 숙성된다.

박성호 대표의 안내를 받아 연중 15도를 유지하는 숙성실로 들어선다. 흙 내음과 오크 향, 술의 향과 곰팡이 냄새가 한데 뒤섞여 단 향이 난다. 크고 작은 오크 통과 옹기, 스테인리스 통에서 술이 느릿느릿 익어 간다. 길게는 5~6년까지 숙성을 하는데, 숙성 시간이 길수록 맛이 섬세해지고 향은 풍부해진다. 진맥소주의 풍미를 결정짓는 가장 중요한 요소는 오크 통이다. 스페인의 셰리 와인을 담았던 오크 통이나 버번 오크 통에서 숙성해 새로운 향과 맛을 겹겹이 쌓아 나간다. 국내 위스키 양조장이나 맥주 양조장과 오크 통을 교환하는 작업도 진행한다.

진맥소주는 22도, 40도, 53도, 54.5도 네 종류로 출시된다. 순하고 부드럽게 마시기에는 22도가 적당하나, 40도 소주가 가장 인기 있다. 상온에 둔 소주를 투명한 잔에 조심스레 따르면 구수한 곡물 향과 향긋한 꽃 향이 코끝을 스친다. 한 모금 입에 물면 허브 향이 화하게 느껴지기도 한다. 오랜 시간과 정성, 땅의 숨결이 술 한잔에 오롯이 담겼다.