K-뷰티의 고장 서울이 LA에서 온 무지갯빛 카펫으로 뒤덮였다. 올 하반기 기대작, 마크 브래드포드의 전시를 보려면 반드시 이 아름다운 작품을 밟고 지나가야 한다.

더러운 구둣발로 아름답고 소중한 무언가를 짓밟는 건 그리 유쾌한 경험은 아니다. 그게 100억 원에 달하는 고가의 미술품이라면 더욱더. 8월 1일부터 아모레퍼시픽미술관에서 열린 전시 <마크 브래드포드: Keep Walking>에서 작가는 이 불경한 행위를 작품의 일부로 기꺼이 허락한다. 동시대 미술을 대표하는 마크 브래드포드의 작품은 크리스티, 소더비 등 미술품 경매 사이트에서 약 700만 달러에 팔리고 있다. 거리의 전단지와 신문지 등을 알록달록한 긴 띠의 형태로 재단하고 노끈으로 이어 붙여 600여 제곱미터 바닥 전체를 덮은 ‘떠오르다(Float)’(2019)는 이번 전시의 시작을 알리는 작품으로, 전시를 보기 위해선 관람객이 반드시 이를 밟고 지나가야 한다. 물론 브래드포드는 경건한 장소나 집 안에선 신발을 벗는 동아시아 문화권의 전통에 대해 잘 알고 있다. LA 한인타운에 사는 그에게 한국은 낯선 나라가 아니다. 작가에게 중요한 건 관람객의 신체가 개입된다는 점이다. 전시 도록에 수록된 인터뷰에서 작가는 그 이유를 이렇게 설명한다. “예술 작품을 밟고 서는 데에서 불편함을 느끼고, 소위 말하면 ‘작품’을 훼손하는 것 또한 원했습니다. 몇몇 관람객은 바닥에 누워서 인스타그램에 올릴 사진을 찍을지도 모르죠. 저는 그것도 좋다고 생각합니다.” 전시장을 형형색색으로 물들인 그는 힘의 논리에 의해 소외된 평범한 사람들과 잊힌 이름들을 이 무대의 진정한 주인공으로 만든다.

LA 키드의 생애

천사들의 도시 LA(Los Angeles의 ‘Angeles’는 천사를 뜻한다)에 사는 흑인 게이 남성, 그리고 예술가. 누군가를 단 몇 글자로 정의하는 건 무례한 일이겠지만 브래드포드의 작업을 이해하는 데에서 그의 정체성을 파악하는 건 중요한 일이다. 미국 사회에 만연한 차별과 폭력을 경험한 그는 주류 서사에서 배제된 이들을 조명하는 일련의 작업으로 백인 남성 중심의 서양미술계에 파란을 일으켰다. 이번 전시에서는 1970년대 다운타운 풍경과 클럽 문화에 관한 구체적인 기억을 2025년 서울 한복판에 소환한다. ‘사회적 추상’이라 불리는 그의 작품은 미국 내 흑인 대중문화, 그리고 작가의 개인사와 맞닿아 있다. 남부 캘리포니아 출신인 브래드포드는 미용실을 운영하는 홀어머니와 함께 도시 하층민이 모여 사는 공동 숙소에서 생활했다. 동네의 여느 미용실처럼 주부들의 일상적 대화가 오가던 이 평화로운 비무장지대는 남다른 감수성을 지닌 소년에겐 일용할 양식을 주는 일터이자 가장 친밀한 장소이며 영감의 원천이었다.

작가의 초기 연작 ‘엔드 페이퍼’ 역시 미용실에서 사용하는 파마용 반투명 종이(End paper)에서 비롯된 이름이다. 서른한 살에 캘리포니아 예술대학에 입학한 그는 졸업 전시에서 자신에게 익숙한 미용실 재료인 파마 종이로 그림을 완성했다. 습자지처럼 얇은 종이를 캔버스에 겹겹이 쌓아 격자 구조를 만들고, 염색약과 안료를 혼합해 층층이 색을 쌓은 이 작업은 기존 회화에서는 한 번도 시도되지 않았던 것으로 곧 그의 트레이드마크가 되었다. 그는 미용사가 머리카락을 자르고 붙이고 지지고 볶는 것처럼 종이를 쌓아 붙이거나(콜라주), 종이를 찢고 떼고 태운다(데콜라주). 때로는 상업포스터나 전단지, 신문, 잡지 등 불투명한 재료를 물에 적셔 페인트처럼 흐르게 만들어 이용하기도 한다. 자신이 속한 사회와 매일 걷는 거리에서 일상의 잔재를 수집하고, 콜라주와 데콜라주 기법을 동시에 활용하는 과정에서 작가의 자전적 서사는 도시와 지역공동체의 역사와 중첩된다.

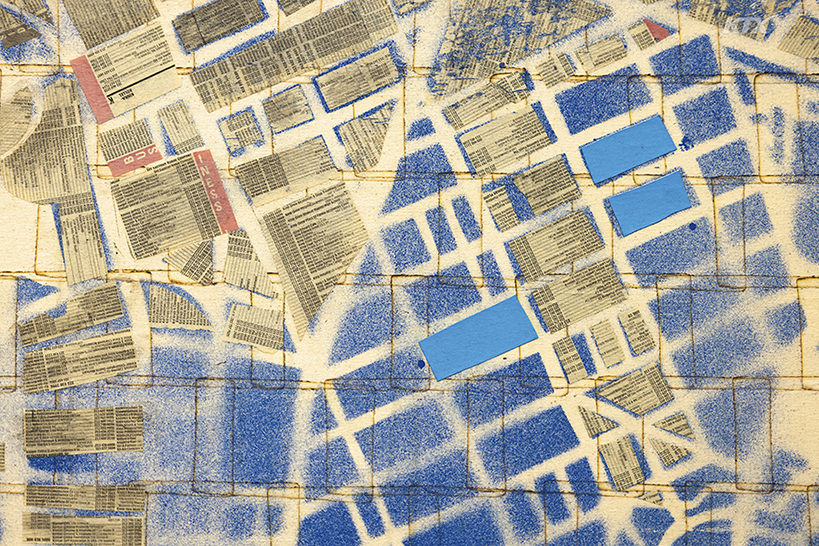

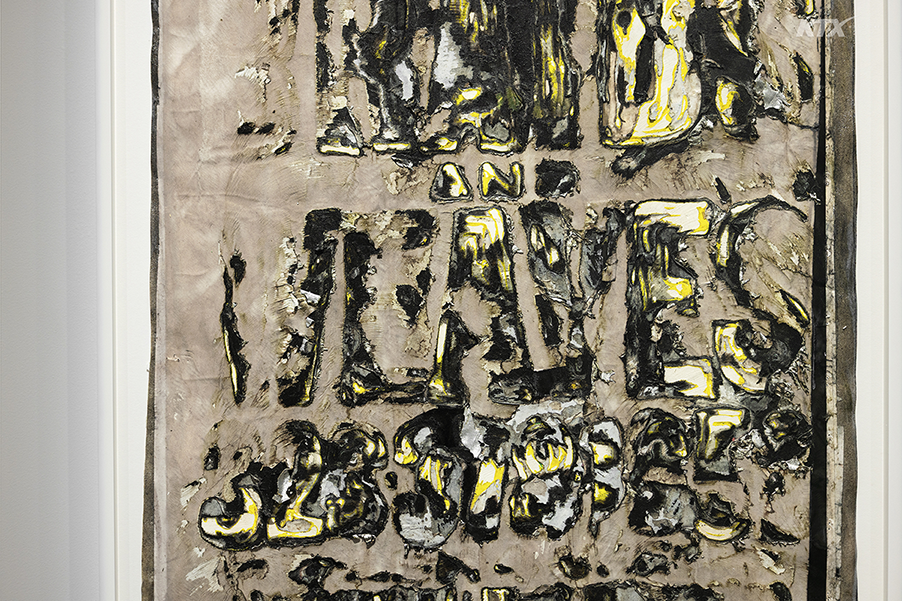

브래드포드의 새로운 추상화는 형이상학적 가치를 추구하던 기존 추상화와 달리 현실 세계에 온몸을 눕히고 큰 소리로 사회·정치적 문제를 제기한다. ‘불안한 동네(The Hood is Moody)’(2003)에서 격자 구조로 짜인 그림 속 풍경은 지역사회의 정서적 불안과 사회경제적 불평등을 암시한다. 또 파란색 스텐실로 도시 지도를 그리고 신문 조각을 겹쳐 구역을 형상화한 ‘파랑(Blue)’(2005)과 최근의 ‘엔드 페이퍼’ 연작은 평면을 가로지르는 선을 통해 도시의 교통망이나 도로, 수도 시설 등 도시계획 시스템이 어떻게 사람들을 나누고 지역공동체의 빈부 격차를 극대화하는지 보여 준다. 또한 “조니가 집을 삽니다(Johnny Buys Houses)”라는 부동산 광고 문구가 흐리게 보이는 ‘명백한 운명(Manifest Destiny)’(2023)은 땅을 빼앗긴 19세기 미국 원주민 역사와 오늘날의 젠트리피케이션을 병치시킨다. 집을 둘러싼 투기 자본과 계층 간의 갈등은 지금 이곳에서도 벌어지고 있는 일이다. 미국이나 한국이나 서민의 삶은 하드코어하다.

전설의 드래그 퀸과 춤을

브래드포드는 NBA 농구 선수만큼이나 키가 크지만 그는 스포츠보단 춤을 좋아한다. 스스로를 ‘꽤 괜찮은 댄서’였다고 평하는 그는 볼룸 문화(Ballroom Culture) 전성기에 학창 시절을 보냈다. 볼룸 문화는 1970년대에 뉴욕에서 시작된 아프리칸 아메리칸, 라틴계 성소수자들의 하위문화로 이들은 드래그 쇼나 댄스 대회에 참가해 패션과 퍼포먼스로 자신의 정체성을 표현한다. 슈퍼모델 포즈를 연상시키는 보깅 댄스, 런웨이 워킹 같은 퍼포먼스 등에서 ‘걷기(Walking)’는 중요한 요소다. 앞서 언급한 무지갯빛 카펫 ‘떠오르다’ 위를 걸어서 통과한 관람객은 작가를 본뜬 조각과 만나게 된다. ‘데스 드롭(Death Drop)’(2023)은 볼룸 퍼포먼스 중 하나로 한쪽 다리를 구부린 극적인 동작이 특징이다. 패딩 점퍼 차림에 나이키 운동화를 신은 채 바닥에 드러누운 조각의 모습은 마치 살인 사건 현장의 한 장면처럼 보이기도 한다.

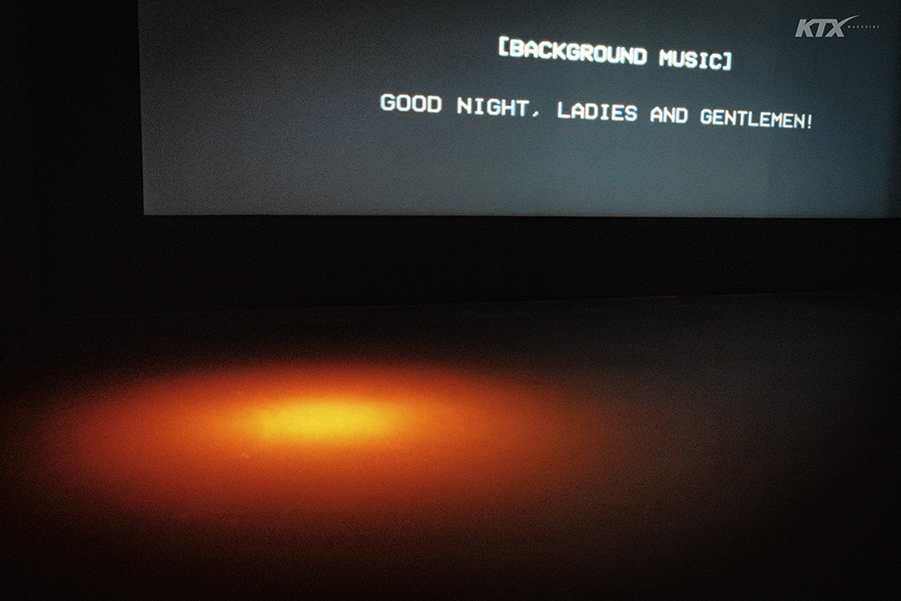

댄스 플로어는 가장 안쪽의 전시실로 이어진다. 어두운 방 안에는 미국 최초의 퀴어 인권 운동가이자 드래그 퀸인 윌리엄 도어시 스완이 있다. 노예로 태어났지만 영원한 여왕으로 남은 그는 국가와 시대에 저항한 선구적 인물이다. 브래드포드는 스완의 서사를 2005년의 카트리나 대참사와 연결 짓는다. 당시 초대형 허리케인으로 미국 뉴올리언스의 제방이 붕괴하면서 도시의 80퍼센트가 물에 잠겼고 이재민들은 한동안 메르세데스-벤츠 슈퍼돔에서 힘겨운 시간을 보내야 했다. 많은 사상자와 피해를 남긴 이 사건은 국가 권력자들의 잘못된 행정과 인종·계급 간 갈등, 경제적 격차가 만들어 낸 인재이기도 했다. 브래드포드의 신작 ‘폭풍이 몰려온다(Here Comes the Hurricane)’(2025)는 21세기의 문제적 상황과 그 대안을 제시한다. 허리케인이 할퀴고 간 듯한 흔적이 남은 검은 벽지에는 스완의 형상을 투영한 그림과 함께 영문 가사가 적혀 있다. 케빈 제이지 프로디지의 ‘Here Comes the Hurricane Legendary Katrina’다. 이 곡은 한때 인터넷 밈으로 유행하기도 했는데, ‘카트리나’라는 반복적인 랩 가사에 맞춰 춤을 추는 해외 영상들이다.

작가는 미술관을 불안하고도 매혹적인 클럽으로 변모시킨다. 전시가 열리는 장소와의 매칭도 흥미롭다. 아모레퍼시픽의 전신 ‘태평양’은 해방 이후 한국 뷰티 시장의 역사와 함께한 기업이다. 태평양은 한국과 미국 사이에 놓인 가장 넓은 바다이기도 하다. K-뷰티의 성지에서 만나는 브래드포드의 아메리칸 뷰티. 물론 작품을 제대로 감상하려면 미국의 역사와 사회, 문화에 대한 기본 지식이 필요하다. 1980년대의 에이즈 대확산과 퀴어 공동체, 인종 갈등 같은 민감한 문제부터 마릴린 먼로의 영화, <왕좌의 게임> 같은 소소한 팝 컬처까지. 비록 에디 머피의 스탠드업 코미디가 무엇을 의미하는지 몰라도, 낸시 윌슨의 감미로운 목소리 뒤에 숨겨진 진실을 알지 못해도 전시 자체를 즐기는 데 큰 무리는 없다. 일단 스펙터클한 풍경이 펼쳐질 테니까. 브래드포드가 한국 관람객에게 바라는 건 단 하나, 전시 제목 ‘Keep Walking’처럼 그냥 계속 걷는 것이다. 브래드포드는 자신이 준비한 무지갯빛 아메리칸 드림을 기꺼이 밟고, 느끼고, 춤추라고 말한다. 세상의 모든 아름답고 연약한 것들에 경의를!

마크 브래드포드(Mark Bradford)

한국에서 개인전은 처음이지만 그의 이력은 이미 화려하다. 2009년 일명 ‘천재들의 상’이라는 맥아더 펠로십을 수상한 데 이어 2017년 베니스비엔날레 미국관 대표 작가, 2021년 <타임스>의 ‘세계에서 가장 영향력 있는 인물 100’, 2024년 영국 미술 전문지 <아트리뷰>의 ‘파워 100’ 등에 선정되었으며 세계 유수의 미술관이 그의 작품을 소장하고 있다. 아이러니한 점은 이처럼 눈부신 예술가로서의 명성이 ‘흑인, 퀴어, 도시 하층민’이라는 그의 정체성과 계층적 현실에서 비롯되었다는 것이다. 아시아 최대 규모로 열리는 이번 전시는 브래드포드의 초기작부터 신작까지 40여 점을 망라한다. 독일 베를린의 함부르크 반호프 현대미술관이 주최한 순회 전시의 일환으로 2026년 1월 25일까지 이어진다.