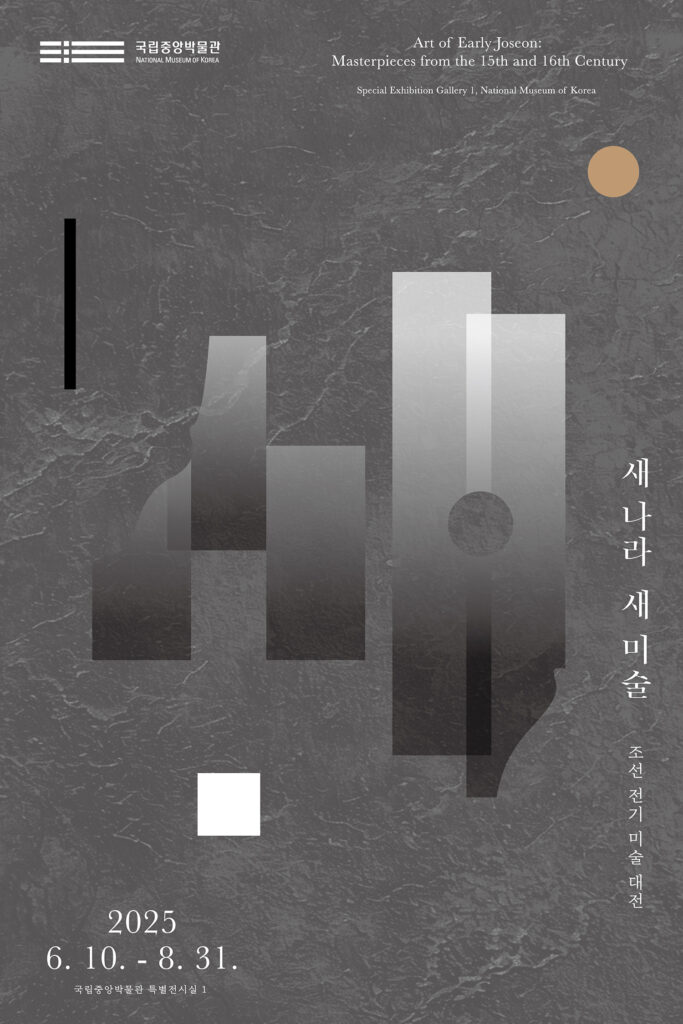

조선이라는 새로운 나라의 시작과 함께 꽃핀 15~16세기 미술의 정수를 한자리에서 만나는 기회. 지금 서울 국립중앙박물관에서 대규모 특별 전시 <새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전>이 열리고 있다.

조선 건국 이후 200여 년간을 이르는 조선 전기는 오늘날 우리 문화의 중요한 바탕이 형성된 시기다. 유교를 통치 이념으로 내세우며 보편화된 유교적 가치관과 생활 규범은 오늘날 우리 삶 전반에 영향을 미치고 있다. 이 시기에 만든 훈민정음은 현재 우리에게 가장 중요한 소통 체계이자 시각 매체다. 이처럼 한국 문화 형성에서 중요한 시기에 미술은 어떤 모습이었을까?

국보부터 국외 소장품까지, 최대 규모 특별전

그동안 조선 후기 미술과 비교하면 조선 전기 미술의 면모는 잘 알려지지 않았다. 조선 후기에 비해 현존 작품 수가 적으며, 주요 작품 중 다수가 국외에 있어 접하기 어려운 점이 가장 큰 이유였다. 그러나 이 시기 미술에는 새 나라 건설이라는 커다란 변화 속에서 주목할 만한 혁신과 변화가 있었고, 이때 형성된 특징과 미감은 한국 문화에서 중요한 부분이 되어 현재까지 이어지고 있다. 이번 전시는 새 나라 조선 이후 전개된 미술의 주요 흐름을 집중적으로 조명한다.

우선 규모부터 방대하다. 국내외 72개 기관이 소장한 691건의 전시품을 한자리에 모았다. 조선 전기 미술을 다룬 전시로는 역대 최대 규모로, 국외에 상당수 전해지는 조선 전기 미술품을 만날 수 있는 귀중한 기회다. 미국·일본·영국·독일·프랑스 등 5개국 24개 기관에서 40건을 출품했으며, 이 중 23건은 최초로 국내에 선보이는 작품이다. ‘백자 청화 산수·인물무늬 전접시’ ‘십장생도’ ‘지장시왕도’ 등 그동안 연구자들에게만 알려졌던 작품을 처음으로 전시한다.

이 외에도 국립중앙박물관이 2024년에 구입한 ‘산수도’와 2024년에 기증받은 ‘초서’를 최초로 공개한다. 국내 기관 출품작 중에서도 국보, 보물 등 지정문화유산이 80여 건에 달해 반짝이는 보물의 향연이 펼쳐진다.

관람객과 함께하는 전시의 공감 포인트

이번 전시는 조선 전기 200여 년간 이어져 온 미술의 거대한 서사를 도자, 서화, 불교미술 세 장르에 주목해 살펴본다. 먼저 조선 전기 미술에 좀 더 쉽게 다가갈 수 있도록 누구에게나 익숙한 ‘색’을 활용해 각 장르의 주된 흐름을 소개한다. 이 시기 도자는 분청사기를 거쳐 새하얀 백자 시대를 맞이했다. 회화에서는 먹을 위주로 한 회화가 주류를 이루고 수묵산수화가 꽃을 피웠다. 조선은 유교를 통치 이념으로 내세웠지만, 불교 신앙과 미술은 생명력을 잃지 않았다. 불상을 표현할 때 사용하는 금색은 변치 않는 불교의 영향력을 상징적으로 보여 준다. 이러한 맥락에서 백자의 백색, 수묵산수화의 먹색, 불교미술의 금색을 각 장르를 상징하는 색으로 설정했다. 조선 전기 미술이 낯설게 느껴지는 이라면 이 세 가지 색이 각각 작품에 따라 펼치는 변주에 주목해 볼 것을 제안한다.

조선 전기의 도자를 소개하는 1부 전시실에는 조선 전기 도자의 흰빛을 향한 여정이 한눈에 들어오는 특별한 공간을 조성했다. 길이 14미터, 높이 3미터의 벽에 국립중앙박물관 소장 도자 300여 건을 색의 변화에 따라 배치했다. 고려 말 상감청자에서 조선의 분청사기와 백자로 이어지는 도자의 변화 양상을 이전에는 없던 완전히 새로운 방식으로 체험할 수 있다.

조선 전기 서화에 대한 이해의 지평을 넓혀 주는 작품도 다수 포함되어 있다. 그중 국립중앙박물관 소장 ‘송하보월도’는 조사 연구 결과 달과 매화를 붉은 안료로 채색한 사실이 밝혀졌다. 일본 모리 박물관 소장 ‘산수도’는 예전에는 중국 작품으로 여겨졌지만 그간 축적된 연구 성과를 바탕으로 조선 전기 작품으로 재평가되었다.

백, 묵, 금으로 만나는 조선의 예술 세계

전시는 1, 2, 3부에 더해 프롤로그와 에필로그로 구성된다. 먼저 프롤로그 ‘조선의 새벽, 새로운 나라로’에서는 조선을 건국한 이성계가 발원해 금강산에 봉한

‘이성계 발원 사리장엄구’를 만난다. 새 나라를 세우기 직전 사리장엄에 담은 건국에 대한 열망과 다짐을 살펴본다. 1부 ‘백(白), 조선의 꿈을 빚다’에서는 국가 체제의 힘으로 견인한 조선 전기 도자 산업의 전모를 알아본다. 조선이 시작되면서 푸른 청자의 시대가 가고 분청사기와 백자의 시대가 펼쳐졌다. 이러한 도자 생산 기술의 발전은 오랜 도자 전통의 기반 위에 나라의 노력이 더해지면서 실현될 수 있었다. 새하얀 모습을 구현한 도자 제작 기술의 절정과 그 위에 펼쳐진 시대의 미의식을 소개한다.

2부 ‘묵(墨), 인문(人文)으로 세상을 물들이다’에서는 조선 전기 사대부의 이상을 담은 서화를 선보인다. 조선 건국을 주도한 사대부가 애호한 그림과 글씨는 이 시대의 주된 시각 매체로 부상했다. 글씨와 그림에는 먹의 무궁무진한 표현력을 활용해 그들의 생각과 정서를 은유적으로 드러냈다. 먹색의 깊은 농담처럼 조선에 스며든 사대부의 가치관과 취향을 엿볼 수 있다.

3부 ‘금(金), 변치 않는 기도를 담다’에서는 신분의 높고 낮음을 막론하고 인간의 본성 깊은 곳에 맞닿아 있던 불교미술을 조명한다. 불교미술은 오래전부터 귀한 재료인 금으로 장식했다. 유교 시대가 되었지만 불교는 정치적 명분이나 이념과 관계없이 왕실과 사대부, 신분이 낮은 사람들에까지 모든 조선 사람들의 기원과 바람에 언제나 응답하는 신앙이었다. 긴 시간 동안 잊히거나 사라지지 않고 자신을 장식한 금빛처럼 변하지 않는 기도를 담아 온 불교미술을 살펴본다.

에필로그 ‘조선의 빛, 훈민정음’에서는 훈민정음을 소개하며 전시를 마무리한다. 훈민정음은 조선 전기의 수많은 문화적 창안 중에서도 오늘날을 사는 우리에게 연결되는 대표적 문화유산이다. 15세기 중반에 탄생한 이후 오늘날까지 우리 문화 발전의 핵심 요소로서 과거와 현재를 연결하고 나아가 미래로 이어진다.

<새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전>

장소 서울 국립중앙박물관

기간 8월 31일까지